Polizeikritik ist in Deutschland selten Teil des Mainstreams. Während viele Bürgerinnen und Bürger die Polizei als Garantin für Sicherheit sehen, erleben marginalisierte Gruppen wie BPoC, Obdachlose oder Sexarbeitende die Präsenz von Beamtinnen oft als Bedrohung. Gleichzeitig inszeniert sich die Polizei in sozialen Netzwerken als nahbar, humorvoll und serviceorientiert. Diese PR-Arbeit verdrängt jedoch häufig eine ernsthafte Fehlerkultur.

1. Polizei zwischen Kritik und Selbstbild

Als SPD-Chefin Saskia Esken öffentlich von „latentem Rassismus“ bei der Polizei sprach, folgte ein Sturm der Empörung. Grundsätzliche Kritik wird schnell abgetan – mit Verweis auf hohe Vertrauenswerte in der Bevölkerung. Der Philosoph Daniel Loick spricht von einer „differentielle Funktionsweise“: Für manche Menschen bedeutet Polizei Schutz, für andere Kontrolle und Diskriminierung. Wer jedoch keine Diskriminierung erfährt, zweifelt diese Realität häufig an.

Bewegungen wie Black Lives Matter brachten das Thema stärker ins öffentliche Bewusstsein. Doch anstatt sich mit strukturellen Problemen auseinanderzusetzen, reagierte die Polizei oft mit Imagearbeit und der Darstellung einzelner Vorfälle als „Einzelfälle“.

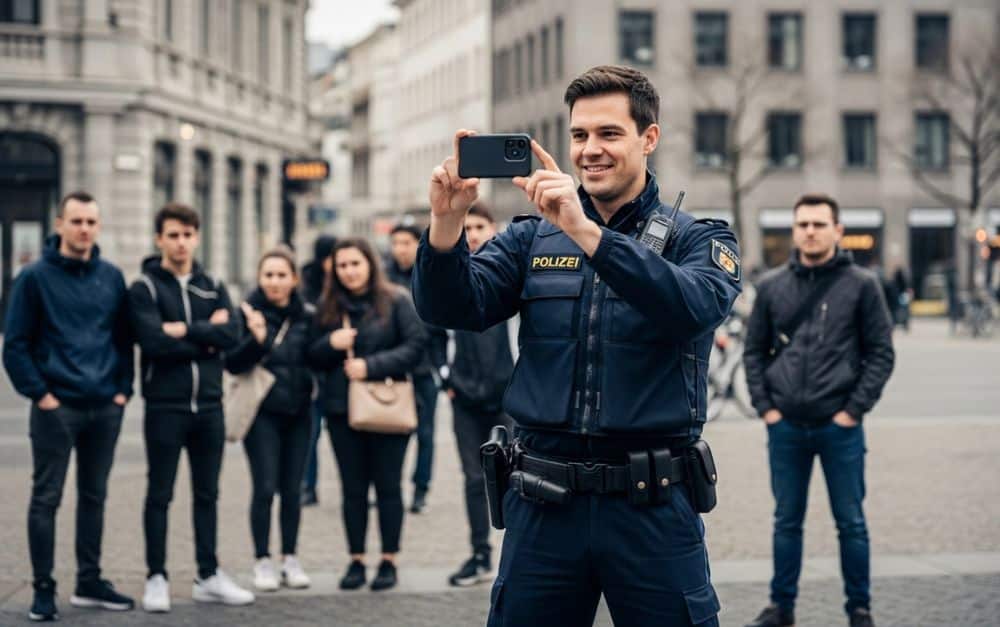

2. Bürgernähe als Social-Media-Strategie

Polizei-Accounts in sozialen Netzwerken sollen Nähe, Diversität und Serviceorientierung vermitteln. PR-Experten wie der Münchner Polizeisprecher Marcus da Gloria Martins sehen darin eine Chance, das eigene Image zu modernisieren und Reichweite aufzubauen. Humorvolle Tweets oder lockere Wortwahl dienen dazu, Sympathie zu erzeugen – und die Deutungshoheit über polizeiliche Ereignisse zu sichern.

Pressesprecher betonen, dass es um nicht weniger als die Definitionsmacht über die eigene Arbeit gehe. Damit beansprucht die Polizei nicht nur das Gewaltmonopol, sondern auch die Kontrolle über ihre öffentliche Darstellung.

Kritik gerät dabei leicht ins Hintertreffen.

3. Zielgruppen und Reichweite

Social-Media-Strategien zielen vor allem auf bürgerliche Schichten, die Vertrauen in die Polizei als Institution stärken sollen. Wer keinen Zugang zu Plattformen hat, etwa Obdachlose, bleibt außen vor. Reaktionen auf Beschwerden oder Kritik hängen oft von Reichweite ab: Journalisten mit vielen Followern erhalten Antworten, andere Nutzerinnen werden ignoriert. So zeigt sich, dass Bürgernähe selektiv praktiziert wird.

4. Humor und Imagepflege

Tweets über „Schwäne, die sicher über die Straße gebracht werden“ oder lockere Sprüche während Einsätzen sollen Nähe schaffen. Doch gerade dadurch wird Kritik relativiert und überlagert. Hinter der vermeintlichen Lockerheit steckt PR-Arbeit mit klarem Ziel: das Vertrauen der Mehrheitsgesellschaft zu stabilisieren und das eigene Handeln positiv darzustellen. Selbst wenn rassistische Denkmuster erkennbar werden, wird selten eine ernsthafte Aufarbeitung angestoßen.

5. Fehlende unabhängige Kontrolle

Während alle Polizeibehörden mittlerweile Social-Media-Auftritte pflegen, gibt es in Deutschland kaum unabhängige Beschwerdestellen. Lediglich in wenigen Bundesländern existieren solche Institutionen – und meist ohne eigene Ermittlungsbefugnisse. Eine wirksame Kontrolle der Polizei bleibt damit aus. Stattdessen ersetzt Imagearbeit Transparenz und verschiebt die Debatte in Richtung Öffentlichkeitswirksamkeit.

Fazit

Mehr „Bürgernähe“ durch Social Media bedeutet letztlich mehr Polizei –

und stärkt vor allem das Vertrauen eines bestimmten Teils der Gesellschaft. Für andere bleiben Angst, Unsicherheit und Diskriminierung bestehen. Ohne unabhängige Kontrollinstanzen bleibt die polizeiliche Öffentlichkeitsarbeit vor allem eines: ein Werkzeug zur Imagepflege, nicht zur Fehlerkultur oder Verantwortung.